在禹城,有一款名为“大通手纺发酵面”的美食,曾令大清圣祖康熙念念不忘。

8月22日,记者见到了禹城市锦盛园食品公司总经理、大通手纺发酵面第九代传承人王富林。他告诉记者,一团面需要进行5次醒发,长达6 小时的发酵,经过和面、开条、上轴、抻面、阴干等18道工序的“锤炼”,才能制成面条。

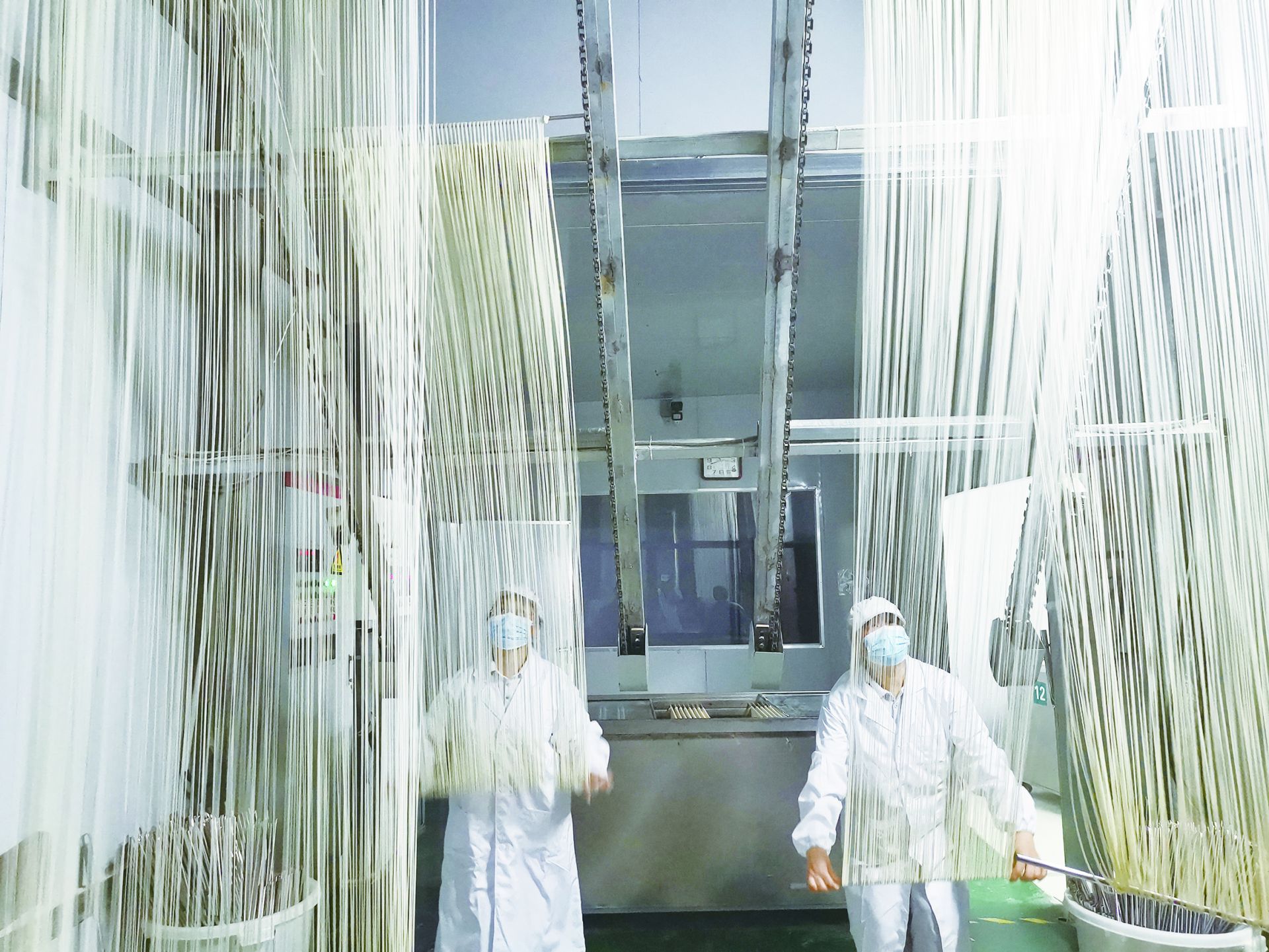

“纯手工制成的面条颜色微黄、色泽通透、细如发丝,煮制过程中汤汁清澈,口感柔润爽滑、原汁原味。”王富林说。

坚守与求变

每天清早五点,王富林准时走进车间。和面、醒面、搋面……这些动作,他已重复了20年。他做的每一根面条,都承载着三百年的家传技艺。据《禹城县志》记载,康熙南巡时曾在禹城大通客栈尝过这种手工面,御笔亲题“大通手纺”四字。但传到王富林这一代,老手艺遇到了新问题。

2005年,王富林刚接手时,手工制面正被机械化冲击。老师傅年纪大了,年轻人不愿学,最麻烦的是,这行一直“靠天吃饭”——阴雨潮湿不能晒面,一年只有半年能生产。王富林明白,光守旧是不够的,得自己找出路。

祖辈传下来的手艺,核心在于对原料的把控和制作工艺的精细。“我们选用的都是本地优质小麦,在研磨过程中,控制好温度和研磨次数,这样才能保证面粉口感和香气。”

同时,他一头扎进作坊,通过三年磨砺,终将18道工序的精髓一一学到。在烘干车间,他手臂划出太极般弧线,手指粗的面条在掌心游走,于面扦上盘出灵动的“8”字回环——这纺面绝技正是“大通手纺”工艺的灵魂所在。

2008年,王富林创办了德州市锦盛园食品有限公司,开始专业从事手工发酵面的研发与生产。尽管大通手纺发酵面的核心技艺历来依靠师徒相传,但为适应市场需要,王富林建立了一套科学规范的生产流程,在保持传统风味的同时,实现了标准化和规模化生产。

“我们坚持在传统中创新,”王富林说,“尤其注重五次醒发、六小时自然发酵等工艺。”在此基础上,结合二十四节气的温湿度变化进行精细调控,摸索出控温控湿的烘干方法,结束了看天晒面的历史。这不仅是对制面技艺的传承,更是对中华节气文化的实践与研究。

之后,王富林又把家传发酵技术和现代生物科技结合,反复调配方、试工艺,创新“半机械+全手工”模式,用和面机、醒发箱提升效率,却坚守拉伸、晾晒等核心工序的手工温度。

最终,新一代发酵面诞生,不仅没加任何添加剂,还好消化、更健康,这一创新解决了手工面难量产、难标准的老难题。

2012年,王富林再次主导修订了发酵面的企业标准,将产品含盐量降至2%以下,水分含量精确控制在12%左右,保质期也从9个月延长到12个月,进一步提升了产品质量稳定性。从此,发酵面有了标准可循。

小面条开启大市场

王富林怎么也没想到,祖上传下来的手工制面技艺,从最初的小作坊发展为如今拥有标准化厂区的食品企业,不仅养活了一家人,还能带动千户农民共同增收。

他带领团队开发出“大通手纺”五谷杂粮养生面、原味麦香面、果蔬面三大系列四十余款产品,满足不同人群需求。“现在民众更注重健康,我们也要跟上时代步伐,在保留面香的同时,让面粉更有营养。”王富林说道。公司还注册了“大通手纺”商标,推动产品标准化、品牌化发展。

随着市场规模扩大,高品质小麦粉一度紧缺。但王富林没有向外采购,反而转身向内寻求破解之道。2020年9月,在当地政府支持下,他联合三家农业合作社和家庭农场,推动成立“大通发酵面农业产业化示范联合体”,实现从种植、加工到销售的一体化运营。这个创新模式不仅解决了原料供应问题,还为传统技艺的传承找到了可持续的发展路径。

“我们要做的,不只是面,更是一条带动农民一起富的链。”目前,联合体以锦盛园为龙头,已经发展成集发酵面加工、面品销售、优质小麦种植、电子商务、物流配送、农技培训等为一体的综合型农业经营联盟。通过统一的技术指导和质量标准,联合体带动1000余农户实现增收,户均年收入增加超过20%。

值得一提的是,该项目特别关注农村妇女就业问题。公司先后聘用200余人次农村家庭妇女,人均年增收3万元以上。“在这里工作不仅收入稳定,还能学到手艺,照顾家庭两不误。”一位在厂里工作的女工告诉记者。

非遗绽放新活力

消费市场迭代升级,行业竞争日益激烈,大通手纺发酵面顶着“老字号”的光环,并没有倚“老”卖老,而是积极探索创“新”。“我们专门制作了符合年轻人口味的火锅面和儿童营养面,销量不错。未来,我们的产品会更多样化,粗的、细的、带料包的,加粗粮、荞麦的,让更多人吃得好,吃得开心。”王富林说。

“非遗不是博物馆里的展品,而是要让它活在当下。”近年来,公司一直积极探索“老手艺+新媒体”的传承之路:开辟小麦种植实验田,让年轻人从源头了解传统技艺;拓展电商平台,使“大通手纺”触达更广人群;筹建大通面馆,实现“前店后厂”,让顾客亲眼见证非遗制作全过程。

2018年,大通手纺发酵面制作工艺被评为德州市非物质文化遗产和德州市老字号,还获得了“德州味”“禹种不同”等公用品牌授权。但王富林清醒地认识到,荣誉背后是更大的责任。“产品质量好坏就是经营者品行好坏”,这是他经常挂在嘴边的话。

面对销售渠道狭窄、传承后继无人的困境,王富林带领团队主动打响品牌推广战,通过媒体平台将制作工艺传播到千家万户。同时,他们从品质到品位全面升级产品,推动企业形象提质增效,使老字号在新时代重新焕发活力。

“非遗是活的,得呼吸、得生长,只有融入现代生活、创造实际价值,才能真正传承下去。”望着车间里忙碌的工人们,王富林信心满满地说道。

德州日报新媒体出品

记者|李海玲 通讯员|梁民 马佳楠

审核|李榕 终审|尹滨