土 炕 情 怀

□张居明

鲁西北农村长大的孩子,土炕就是他们快乐的摇篮;待走出家门远走高飞,土炕便又似心灵的港湾。每当漂泊归来,躺在老屋的热炕上,犹如回到母亲的怀抱,那么温暖,那么舒畅,一切烦恼忧愁,顿时烟消云散。所以,到了寒冷的冬季,每当望见烟囱里冒出袅袅炊烟时,身上便有一股浓浓的暖意滋生。

一

家乡的土炕一般用土坯盘砌而成。盘炕前要先脱坯。在我们当地有“四大累”之说:挑河、筑堤、拔麦子、脱坯,都是重体力活。脱坯一般选在春秋,这时候风多雨少好晾晒。选一处平整开阔的场地,推一堆黏性较好的土,在土堆中间挑开,注满水洇透,然后掺上麦秸当筋骨。和泥很关键,先用三齿耙反复抓匀,再赤脚上去来回踩踏,直至把泥踩得像和好的面一样柔韧。最后把坯模在平地上摆好,将熟泥用手摁进坯模里,用手沿坯模四周蹚出缝隙,再捧一捧水撒在泥胎上,目的是防止泥胎和坯模粘连。然后摁实、塞严,抹平坯面,缓缓提起坯模,一块土坯便大功告成。时间不长,你再看,一块块棱角齐平的长方形土坯,犹如排列整齐的士兵方阵,赫然展现在眼前。三五天后,等土坯即将干透之际,再把土坯一个个掀起来,晾晒底子。然后拿把瓦刀,刮去土坯边缘的毛刺,集中码起来备用。码坯也是很有学问的,要把坯一层层交叉排列码垛,坯与坯中间留出间隙以利于通风,等到农闲时就可以盘炕了。

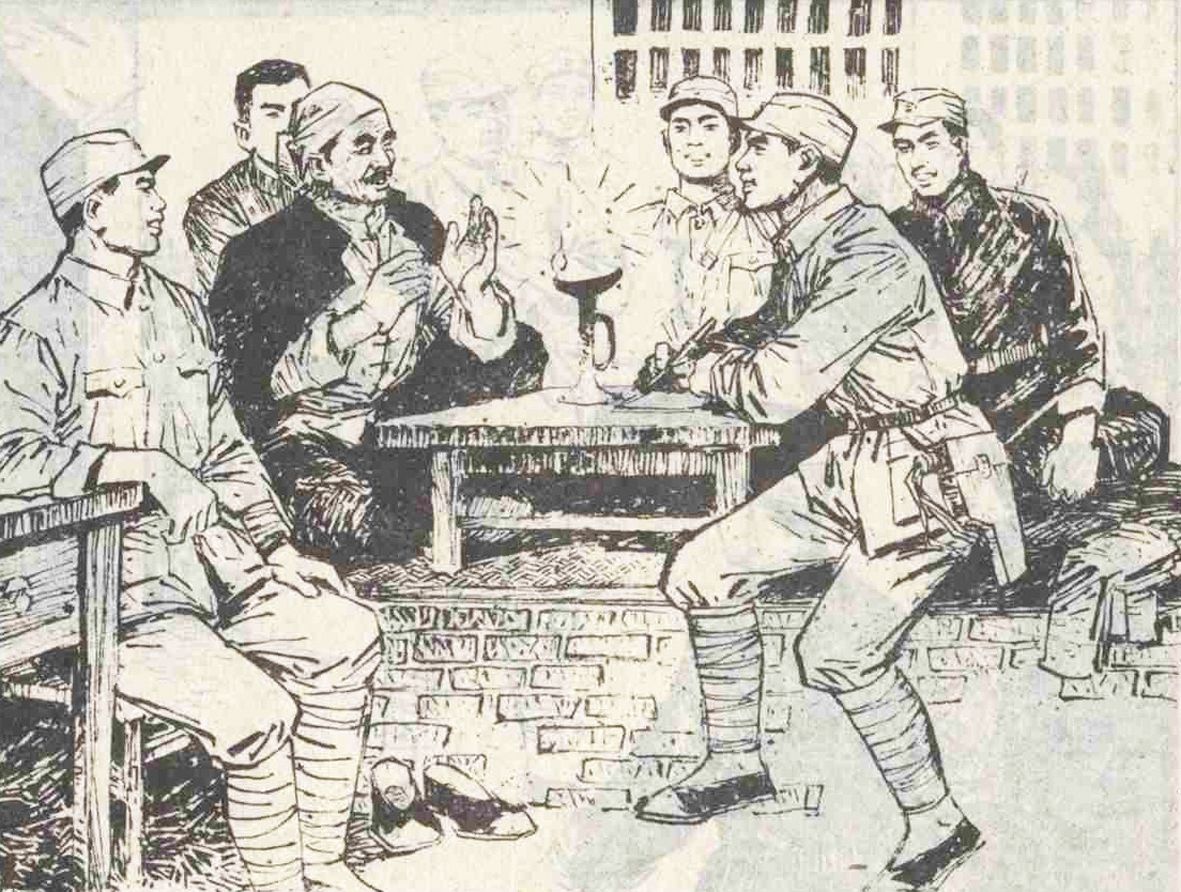

连环画《大刀记》中,八路军指战员在老百姓的炕头上商量工作

盘炕可是个技术活,一般人是干不了的,其中涉及建筑、热力、气流等诸多方面知识。比如,烟道留得小没风天气时排烟就不顺畅,灶火不旺,呛烟;炕道留得大了,有风天气,灶火都抽进炕里,成了“抽风机”,做不熟饭。常言道:“得罪了盘炕师傅哭瞎眼。”意思就是盘炕时得好酒好菜招待盘炕师傅。倘若招待不周盘炕师傅稍动一点歪念头,灶头倒烟会呛得烧火的人泪流不止。村里有盘炕高手,每到换炕坯时节,就东家请西家叫,他整天挺着胸脯打着饱嗝醉眼蒙眬地一副得意扬扬舍我其谁的样子。

土炕盘好干透之后,要到集市买一张苇篾子编的人字形花纹新苇席,然后铺上大厚褥子、伸平大红牡丹褥单,宽敞舒适,喜气洋洋。

二

土炕以坯为基,坯用水和泥而成。土坯造价低廉,耐用方便,土坯炕冬暖夏凉,坐卧宽敞舒适,在鲁西北平原传承千年,见证了无数苍生繁衍生息!

孩子从呱呱落炕那一刻起,算是来到了人间。孩子小的时候都要“躺金沙”。金沙,就是沙土。那时沙土地特别多,沟崖下随便掏个窟窿就能见到细如面粉的沙土,闪着亮亮的金星。用废旧的犁铧头盛满沙土,放入余温未尽的灶膛中,将土捂热杀菌,取出晾好,把土放在给婴儿特制的“沙土裤”里,用手摸一下凉热适度,再把孩子装进“沙土裤”,这时候幼儿浑身干爽,非常舒服,常常会高兴地伸胳膊蹬腿儿,咯咯大笑。等到孩子不穿“沙土裤”时,离开了土炕下地就能到处乱跑了。一切事物总在潜移默化中更替延伸,土炕的变迁无疑也遵循着这个规律。在鲁西北我的家乡,人们非常注重炕沿、炕面、炕围子的装饰。炕沿选用一块硬质枣木或槐木精打细磨,擦拭抛光,然后用清漆刷一遍,漆干后锃光瓦亮,摸一下也滑溜溜的,非常妥帖。

炕围也颇有讲究。有的女主人爱干净,就用碎花或蓝白相间的布料当炕围,把个小家装点得有模有样、温馨淡雅。上世纪80年代后期,瓷砖进入了家庭,人们开始用瓷砖装饰炕围子。各式各样的图案琳琅满目,令人眼花缭乱,透着一缕缕现代气息。

家乡的住宅大部分是“二郎担山”式。就是三间正房一明两暗,外加两间挎耳,土炕一般盘在两个暗间朝阳一面,明间一间左右盘两个灶台做饭。一天三顿饭下来,整个土炕烧得热烘烘的。舍不得烧好柴火,就用柴火的残渣熰炕。在那困难的年代,一家人睡在一个土炕上,兄弟姐妹头挨头,脚蹬脚,一个个被窝卷紧紧相连,谁要是先抢着睡了炕头,便高兴得手舞足蹈,因为那里最暖和,摸一下炕席底下都烫手。寒风凛冽的冬夜,昏黄的煤油灯下纺线的母亲,看着进入梦乡的孩子们,一个个红扑扑的脸蛋,脸上洋溢着满满的幸福感。时不时掖一下这个的被角,又摸一下那个的头,“嗡嗡”的纺车声里,母亲继续着她的劳作……

那时,在乡村,看谁家香火旺盛,只需看谁家烟囱冒没冒烟便知分晓。傍晚时分,夕阳西下,暮色苍茫,家家户户炊烟袅袅,巷子里饭菜飘香,呈现出一派田园牧歌景象。晚归老牛的“哞哞”声,乡间小道上放牧归来羊儿的“咩咩”声,村头孩子的打闹声,母亲唤儿回家的吆喝声,此起彼伏,犬吠声、鸡鸣声交织在一起,奏响一曲乡村最美交响乐。

三

抗日战争时期,津浦支队一名八路军伤员住在我村,鬼子进村来搜查,乡亲们用生命保护自己的亲人。五爷爷把伤员藏在他家的炕洞里,敌人如何威逼利诱,他什么都不说,最后把他吊在树上用皮鞭抽打,他咬着牙宁死也不开口。后来伤员转移到一家堡垒户的炕头上,东家送来一碗米,西家送来两个鸡蛋,在全村乡亲的照料下,这位八路军伤员很快养好了伤,重返前线。

日月交替,岁月变迁,人民生活随着社会的进步一天天好起来。老家的土路、土屋、土炕、土井,早已变成了柏油路、红砖瓦房、高档床、自来水,而那热乎乎的土炕也逐渐退出了历史的舞台,但作为一种情怀,一种眷恋,它还萦绕在人们记忆深处,氤氲成一缕抹不去忘不掉的乡愁……

德州日报新媒体出品

编辑|李玉友

审核|冯光华 终审|尹滨