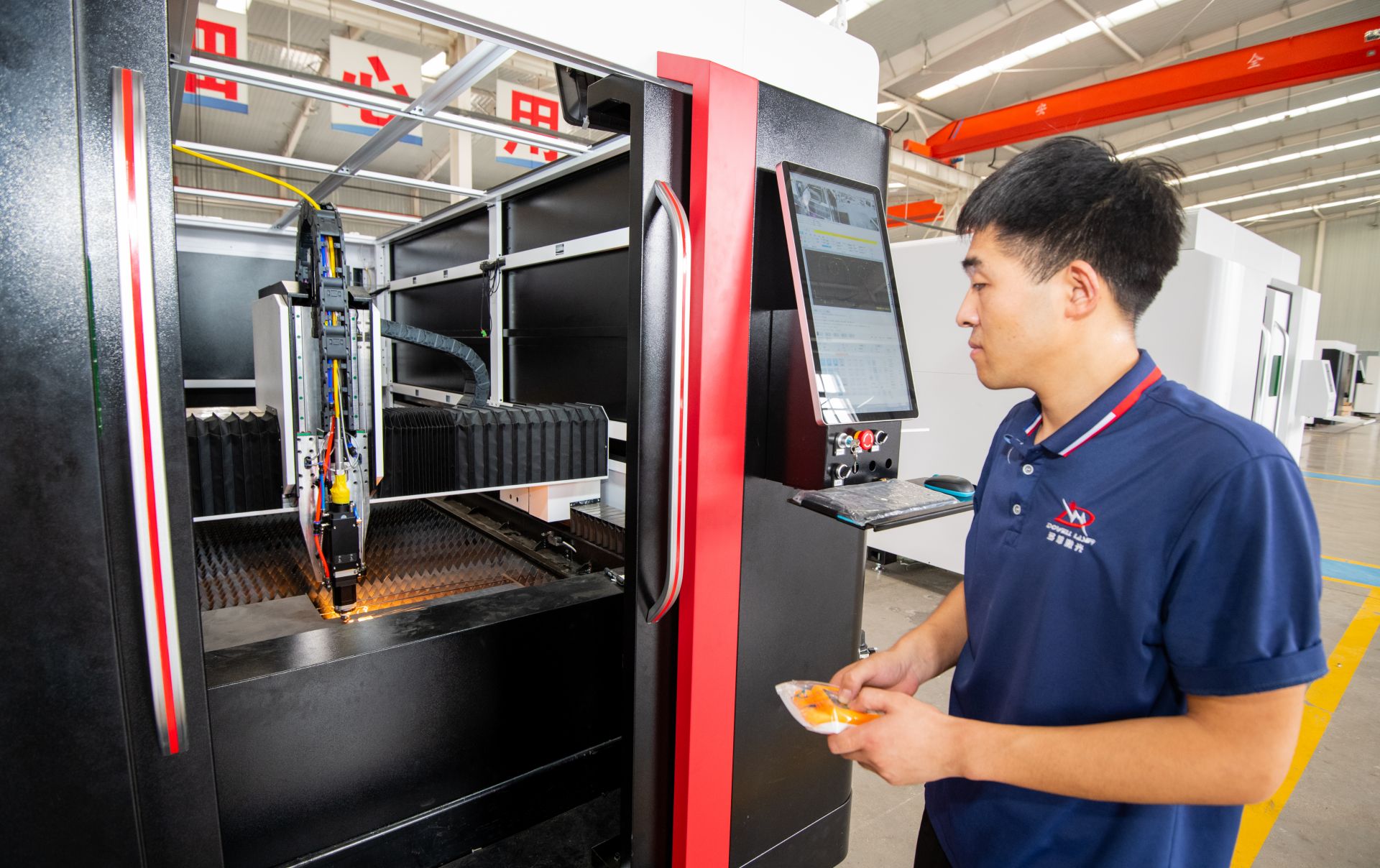

项目建设工地塔吊林立,一座座现代化工厂“拔节生长”;产业园区串珠成链,龙头企业与配套企业在合作中实现共赢;智能化车间科技闪耀,数控机床纵横铣削间,在钢板上完成精雕细琢……行走在禹城大地,新质生产力的热浪扑面而来。

产业蓬勃发展的背后,是禹城竞逐工业母机新赛道的决心。从“技术跟跑”到“创新领跑”,从单打独斗到集群崛起,禹城依托工业基础推进产业集群建设,2024年产业销售规模逾60亿元。

近日,本报记者深入禹城相关企业,探寻以“智”破局、以“链”聚力的成长密码。

从0.5毫米到0.02毫米——

创新背后的市场逻辑

8月23日,山东三森数控机械有限公司装配车间内,龙门移动式数控钻铣加工中心正在运转:铣刀飞旋间,粗糙的钢坯表面瞬间变得光洁如镜,一个工序完成,设备自动换刀,进入下道工序。

“这台设备集多种功能于一体,相当于5台设备联用,上半年已交付20台,还有20余台订单排期。”公司创始人李光磊向记者介绍这款核心产品。

几年前,三森数控还深陷发展困境。2021年从济南迁至禹城后,面对国内同类设备同质化严重、利润空间被极度压缩的局面,公司将自主创新作为破局低端竞争的关键,组建20余人研发团队,每年投入销售收入的10%用于研发。以龙门移动式数控钻铣加工中心为例,历经上百次迭代,钻孔精度从0.5毫米提升至0.02毫米以内,转速由700转/分钟提至6000转/分钟,加工效率提高4至5倍,单台售价增长200%。落户禹城近5年,三森数控产值增长300%,产品种类拓展至40种,先后获评国家高新技术企业、山东省专精特新企业和瞪羚企业,自主研发的电解氢极框板专用数控高精铣床等多款产品填补了行业空白。

在禹城,依靠技术破局,三森数控并非个例。“要赢得市场,就要做到让客户无法拒绝。”山东永福泰智能制造有限公司董事长任孝东表示。该企业专注石材自动化数控设备研发与生产13年。2020年初,应客户需求,企业攻关立体四轴雕刻设备研发,历经10个月,突破双轨道稳定性不足、减速机精度不够等难题,产品未上线就获得50台(套)订单。

以三森数控、永福泰为代表,禹城传统装备制造企业依靠技术创新推动工业母机产业不断向新而生。目前,禹城工业母机产业主要企业有30余家,2024年产业销售规模逾60亿元,拥有省级专精特新中小企业6家,开发省级首台(套)产品8个,初步形成以成形机床为主、切削机床为辅,中高端单台(套)装备带动成套生产线发展的特色和优势。

从35人值守到7人运维——

效能提升的数字密码

8月25日,走进济南二机床集团(德州)产业园有限公司1.2万平方米的数字化车间,一幅幅智能场景令人目不暇接:货车刚抵达,全自动智能起重机就能精准识别,仅用30秒便完成了钢板码垛,并自主下达生产指令。“车间配备35台智能设备,仅需7人运维。改造前,至少需要35名工人。”车间经理王磊说。

眼下,禹城工业母机产业加速跃升,实现从无到有、从小到大的跨越,产品体系从中小型钻床升级到高端数控机床、加工中心、机器人等智能化装备。当地企业普遍践行“双轨并行”转型,同步推进生产管理与市场端智能化升级,提升客户体验。

济南二机床集团(德州)产业园有限公司正是这一转型的典型代表。作为一家重型装备制造高新技术企业,其高端智能冲压设备广泛应用于汽车、工程机械等行业,效率提升的同时,精度更高。“我们生产的大型多工位压力机,最大吨位达2500吨,零部件误差控制在0.01毫米内。”该公司办公室主任曹飞介绍,“这得益于车间有一个‘智慧大脑’。”

该公司数字化车间投资1.63亿元,在5G物联网技术加持下,关键工序数控化率达100%。“以焊接横梁为例,过去10多人耗时1个多月才能完成的工作,如今4个人20天就能完工,产品一次性合格率提升至98%。”曹飞说。依托数字化平台,企业打通全链条闭环管理,运营成本降低26%,生产效率提升20%以上,大型机械压力机年产150台,车间获评省级数字化车间。

通过智改数转实现生产体系升级的还有通裕重工。“我们借助数字化协同平台,打通设计、生产、质检等核心环节,实现信息实时共享与问题闭环处理。”通裕重工相关负责人称,以生产环节为例,依托全流程数字化管控系统,企业通过三维模拟仿真系统,可对铸造工艺进行全方位仿真分析,预判潜在问题并制定解决方案。不久前,凭借全流程数字化管控,企业成功交付国内首套以铸钢替代铸铁的汽轮机低压内缸,实现复杂铸钢件制造效率的重大突破。

数字化、智能化已成为工业母机产业转型升级的重要方向。近年来,禹城以智能制造为方向,以打造一批独具特色的智能制造标杆企业为目标,推动企业智改数转、降本增效。去年以来,禹城共实施工业母机产业重点技术改造项目12个,总投资24.42亿元。

从分散发展到集群闭环——

链式协同的能级跃升

整体规模小、产业链条短、关联度低,是禹城工业母机产业面临的发展困境。禹城市工信局负责人王志辉表示:“只有运用链式思维才能突破瓶颈,实现产业跃升。”

近年来,禹城抢抓国家扶持装备制造业发展和山东省培植万亿元高端装备产业带的重大机遇,聚焦打造百亿级高端数控机床产业集群,优化布局、完善配套,立足“一区十园”全域平台,打造形成“一镇一特色”产业格局,实现机床产业规模、质量、效益同步增长。

在房寺镇创新创业园红枫动力机械有限公司,各个生产工序有条不紊。“新厂房紧邻链上核心企业通裕重工,有啥生产需求,可现场考察、当场下单,物流成本节省20%以上。”红枫动力总经理蔡洪国说。作为风电产业上游配套企业,红枫动力为通裕重工生产风电铸件,新厂房建有3条生产线,全部投产后,预计年产值突破1亿元。目前,该产业园已吸引20余家风电上下游企业入驻。

伦镇创新创业园则聚集了50余家数控机床类企业,形成从零部件生产到整机组装的完整产业链,其中6家企业实现“小升规”。2024年,园区规上工业企业产值近10亿元。

为进一步推动机床产业高质量发展,禹城重点围绕创新攻关、链式发展、应用拓展等六大方向精准发力。其中,将“以企引企”作为沿链招商的重要路径,依托龙头企业引进昆山精密机床项目及10余家配套企业。“我们将围绕打造工业母机产业高地,加快建设高端多轴数控机床产业园,力争2至3年内实现产值过百亿元目标。”王志辉表示。

短评——

解锁“新智链”突围密码

从精度跃升的数控铣床,到智能冲压的智能车间,再到串珠成链的产业生态,禹城以工业母机为支点,撬动了新质生产力的磅礴动能,揭示了高质量发展重在向“新”而行、胜在向“智”跃升、成在向“链”聚力的深刻道理。

研发向“新”而行,锻造硬核实力。当三森数控将钻孔精度从0.5毫米提升至0.02毫米,永福泰的立体雕刻设备征服海外市场,禹城企业用自主创新打破“低端锁定”的魔咒,背后是“打破垄断,让客户无法拒绝”的豪情,更是禹城制造向“智造”跃迁的生动缩影。

效能向“智”跃升,激活发展动能。济南二机床集团(德州)产业园有限公司的数字化车间,35台智能设备仅需7人运维;通裕重工通过三维模拟仿真系统预判问题。当5G物联网技术遇上传统机床,数字化重构生产流程,禹城企业用智改数转的丰硕成果证明,智能化不是选择题,而是必答题。

集群向“链”聚力,构筑产业生态。从单打独斗到链式发展,禹城以链主企业为支点,撬动全产业链协同升级。房寺镇的风电产业上下游企业集聚、伦镇的数控机床产业链闭环,这种链式思维发展模式不仅破解了产业“小散弱”的困局,更为发展成百亿级产业集群按下了“快进键”。

禹城竞逐工业母机新赛道的实践,其启示在于:打造支撑未来的工业脊梁,既需要企业凭借创新勇闯“无人区”,也需要政府以链式思维构建产业“强磁场”,更需要借助数字技术打通发展“任督二脉”。唯有多方协同、持续发力,方能在这场关乎未来的竞争中赢得主动。

德州日报新媒体出品

记者|李榕 董建新 刘振兴 通讯员|白聪聪 庞占英

编辑|黄晓龙

审核|冯光华 终审|尹滨